Aprendi na faculdade que não há, em ciências sociais, observação da realidade completamente isenta. Como ressaltou o antropólogo Clifford Geertz —difundindo pensamento original de Max Weber—, “o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu”. Feita essa ressalva, procurarei analisar com a objetividade de que for capaz a questão da exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas.

Começo pela nomenclatura. Para evitar a carga emocional-ambiental associada à palavra “Amazonas”, defensores da exploração de petróleo passaram a referir-se à área como “margem equatorial”. Esses, no entanto, não são termos equivalentes: a margem equatorial se estende do litoral do Amapá ao Rio Grande do Norte, abrangendo quatro bacias petrolíferas, sendo uma delas a bacia da Foz do Amazonas, mais próxima à costa do Amapá, que abriga o bloco FZA-M-59, cuja exploração está sob análise do Ibama e no centro da polêmica.

Os argumentos contrários à exploração são de duas naturezas: ambientais e de imagem.

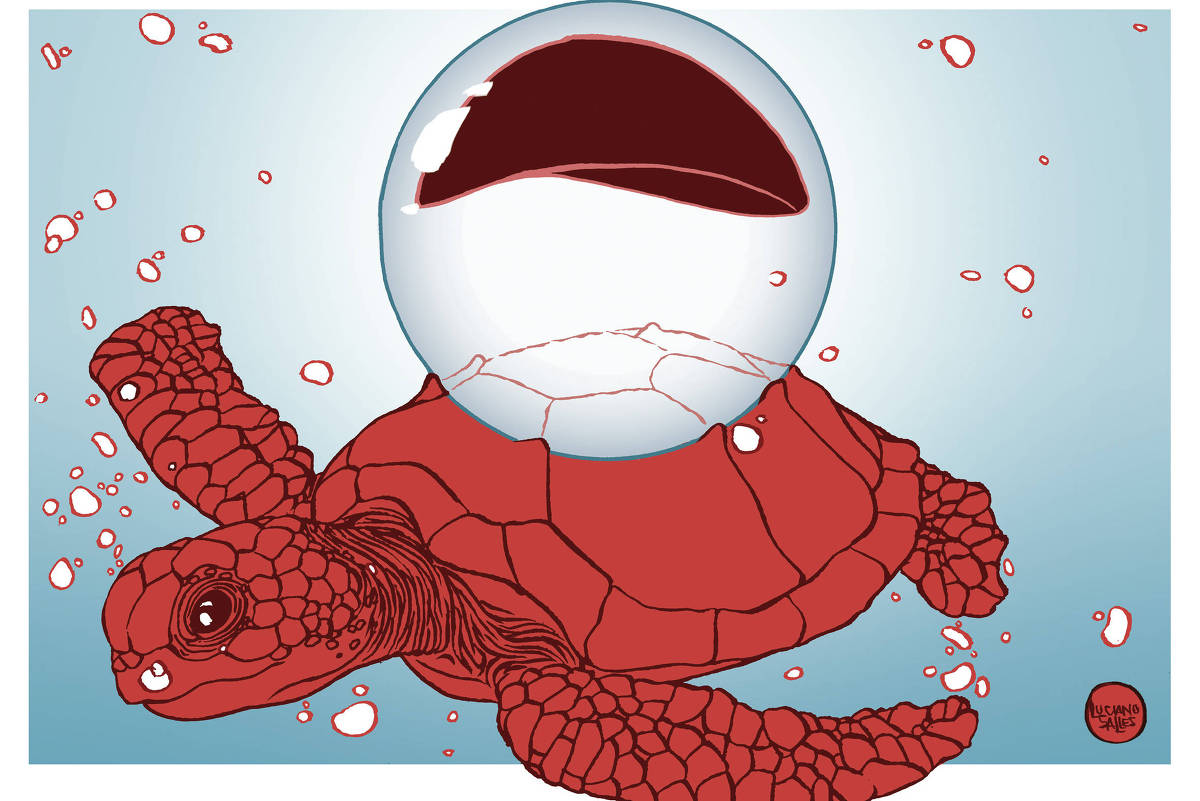

No aspecto ambiental, há dois riscos principais inter-relacionados. Primeiro, a área abriga ecossistemas sensíveis, como o recém-descoberto “grande sistema de recifes da Amazônia”, além de espécies ameaçadas, como o peixe-boi-marinho e as tartarugas, cujo habitat pode ser comprometido pela perfuração e o tráfego de embarcações.

Segundo, as fortes correntes marítimas e águas turvas dificultam a contenção de vazamentos, tornando um eventual acidente devastador para a fauna e para comunidades pesqueiras.

Além dos impactos ecológicos diretos, há um dano menos tangível, mas crucial: a imagem do Brasil no cenário internacional. Nosso potencial no ciclo econômico de baixo carbono apoia-se em diferenciais como o sequestro de carbono via preservação e restauração florestal, a expansão de biocombustíveis e o desenvolvimento de tecnologias verdes, baseadas principalmente na disponibilidade de energias “limpas”, como a solar e a eólica. Mas essas vantagens só se concretizam se houver mercados, que, por sua vez, exigem regras e certificações internacionais, além de tempo para sua maturação.

A remuneração pela preservação de florestas, por exemplo, depende da aceitação de mecanismos como as parcerias jurisdicionais e as iniciativas de Redd+ (instrumento que permite o mecanismo de créditos de carbono), que têm sofrido forte oposição internacional.

Os biocombustíveis enfrentam críticas sobre supostos impactos negativos no uso da terra, na medida em que desloquem a produção de alimentos para áreas de floresta, enquanto as emissões agrícolas tropicais, embora potencialmente mais baixas que as temperadas, ainda carecem de métricas reconhecidas.

Nosso êxito nessas discussões depende diretamente do prestígio que nossa diplomacia vem construindo internacionalmente, que —segundo vários artigos na imprensa estrangeira— é seriamente afetado pela perspectiva de exploração de petróleo na Foz do Amazonas.

Os defensores da exploração apresentam argumentos mais diretos. Afirmam que a tecnologia atual permite uma operação segura, mesmo em áreas de correnteza forte, com monitoramento avançado e protocolos rigorosos. Defendem também que os projetos ambientais exigidos pelo Ibama garantirão a proteção dos recifes e da fauna.

Para essas questões, existe a governança ambiental brasileira, que exige que o Ibama se manifeste com isenção e sem interferências políticas, cabendo a ele a decisão final.

Resta, porém, a questão econômica e política, que alimenta a polêmica. Enquanto opositores argumentam que os riscos ambientais e a perda de credibilidade internacional superam os ganhos, defensores enfatizam a arrecadação e os empregos gerados, especialmente no Amapá, um dos estados mais pobres do país.

Argumenta-se ainda que, enquanto o Brasil hesita, outros países aumentam sua produção. Parêntese: esse raciocínio de “fazer porque os outros fazem” é justamente o mecanismo que levou ao aquecimento global —um caso clássico da “tragédia dos bens comuns” na economia.

Chegamos, então, à pergunta mais difícil: abstraídas as questões ambientais, o empreendimento vale a pena economicamente?

A experiência recente do campo de Búzios —maior campo em produção do pré-sal— sugere um prazo longo para retorno. Entre a perfuração do primeiro poço e a primeira extração de óleo (“first oil”), passaram-se oito anos. Foram necessários mais seis anos para atingir a produção atual de 700 mil barris/dia, estando ainda prevista a instalação de mais plataformas, sendo a próxima em 2027, 17 anos após a primeira perfuração.

O investimento necessário é difícil de estimar, mas sabe-se que, após a descoberta do pré-sal, em 2007, os aportes aumentaram em média US$ 11 bilhões (R$ 64,4 bilhões) anuais por seis anos, antes de voltar gradualmente ao patamar anterior.

Se o investimento pode ser estimado, prever o preço do petróleo em 2040, quando a área atingiria uma produção relevante, é um desafio muito maior.

Para a Petrobras, que se dedica quase exclusivamente à exploração e à produção de petróleo, vale o chiste “para quem só tem martelo, todo problema é prego”. Assim, a incerteza do preço futuro tem peso menor. Como o horizonte de tempo é distante, assume-se que basta o custo de extração ser competitivo para justificar o investimento.

Para os políticos, que defendem o projeto com unhas e dentes —e outras armas também—, o retorno independe do sucesso econômico do campo. A certeza dos investimentos e dos empregos gerados garantirá dividendos eleitorais já em 2026 e 2030, sendo menos relevante o que vier a ocorrer após essa data.

Aos estados e municípios, beneficiários potenciais das receitas do petróleo, podem se oferecer mecanismos compensatórios como o “Fundo de Royalties Verdes” recém-proposto pelo Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia).

O cenário atual, no entanto, é de incerteza quanto à demanda futura de petróleo. Até recentemente, a Opep (produtores) e a IEA (consumidores) faziam projeções semelhantes, com variação inferior a 1%. Hoje, divergem fortemente a longo prazo. A IEA (Agência Internacional de Energia) prevê o início da queda no consumo global para antes de 2030; a Opep, em 2045 —o que sugere que a produção brasileira poderá enfrentar um mercado minguante com preços em queda, no qual há concorrentes com grandes reservas e custos mais competitivos, como a Arábia Saudita.

Ao cidadão brasileiro que não é executivo da Petrobras, nem político da região, fica a pergunta: vale a pena correr um risco ambiental severo, desmoralizar a diplomacia do país e comprometer seu potencial na economia de baixo carbono para investir bilhões de dólares em um projeto com tamanho grau de incerteza?

A cada um de formar o seu juízo.